活性汙泥法是利用懸浮生長的微生物絮體(ti) 處理汙水的一類處理方法。

活性汙泥基本概念是1912年英國的克拉克(Clark)和蓋奇(Gage)發現提出的。

他們(men) 對汙水長時間曝氣會(hui) 產(chan) 生汙泥,同時水質會(hui) 得到明顯的改善。繼而阿爾敦(Arden)和洛開脫(Lockgtt)對這一現象進行了研究。曝氣試驗是在瓶中進行的,每天試驗結束時把瓶子倒空,第二天重新開始,他們(men) 偶然發現,由於(yu) 瓶子清洗不完善,瓶壁附著汙泥時,處理效果反而好。

由於(yu) 認識了瓶壁留下汙泥的重要性,他們(men) 把它稱為(wei) 活性汙泥。

隨後,他們(men) 在每天結束試驗前,把曝氣後的汙水靜止沉澱,隻倒上層淨化清水,留下瓶底的汙泥,供第二天使用,這樣大大縮短了汙水處理的時間。

1916年,應用這個(ge) 試驗的工藝建成的第一個(ge) 活性汙泥法汙水處理廠。

在顯微鏡下觀察這些褐色的絮狀汙泥,可以見到大量的細菌,還有真菌,原生動物和後生動物,它們(men) 組成了一個(ge) 特有的生態係統。

正是這些微生物(主要是細菌)以汙水中的有機物為(wei) 食料,進行代謝和繁殖,才降低了汙水中有機物的含量。

活性汙泥是由細菌、真菌、原生動物、後生動物等微生物群體與汙水中的懸浮物質、膠體物質混雜在一起所形成的、具有很強的吸附分解有機物能力和良好沉降性能的絮絨狀汙泥顆粒,因具有生物化學活性,所以被稱為活性汙泥。

從外觀上看,活性汙泥是像礬花一樣的絮絨顆粒,又稱生物絮凝體,絮凝體直徑一般為0.02~0.2 mm,在靜置時可立即凝聚成較大的絨粒而下沉。活性汙泥的顏色因汙水水質不同而異,一般為黃色或茶褐色,供氧不足或出現厭氧狀態時呈黑色,供氧過多營養不足時星灰白色,略顯酸性,稍具土壤的氣味並夾帶一些黴臭味。活性汙泥含水率很高,一般都在99%以上,其比重因含水率不同而異,曝氣池混合液相對密度為1.002~1.003,而回流汙泥相對密度為1.004~1.006.活性汙泥表麵積一般為20~ 100 cm2/mL。

活性汙泥中的固體物質不到1%,由有機物和無機物兩部分組成,其組成比例則因原汙水性質不同而異。有機組成部分主要為棲息在活性汙泥中的微生物群體,還包括入流汙水中的某些惰性的難被細菌攝取利用的所謂“難降解有機物”、微生物自身氧化的殘留物。

活性汙泥微生物群體是一個以好氧細菌為主的混合群體,其他微生物包括酵母菌、放線菌、黴菌以及原生動物、後生動物等,正常活性汙泥的細菌含量一般為107~108 個/mL,原生動物為100個/mL左右。

在活性汙泥微生物中,原生動物以細菌為食,而後生動物以原生動物、細菌為食,它們之間形成一條食物鏈,組成了一個生態平衡的生物群體。活性汙泥細菌常以菌膠團的形式存在,呈遊離狀態的較少,這使細菌具有抵禦外界不利因素的性能。

遊離細菌不易沉澱,但可被原生動物捕食,從而使沉澱池的出水更清澈。活性汙泥的無機組成部分則全部是由原汙水帶入,至於微生物體內存在的無機鹽類,由於數量極少,可忽略不計。

④由原汙水挾入的無機物質(M;)。其中活性微生物群體是活性汙泥的主要組成部分。

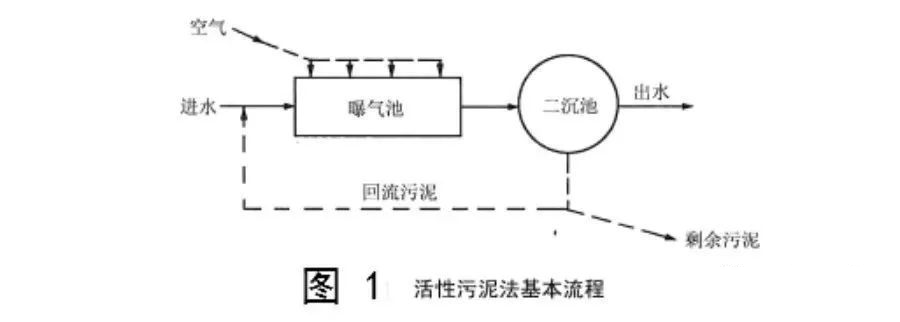

活性汙泥法是以汙水中的有機汙染物為培養基,在有溶解氧條件下,連續地培養活性汙泥,利用其吸附凝聚和氧化分解功能淨化汙水中有機汙染物的一類生物處理方法。以曝氣池和二沉池為主體組成的整體稱作活性汙泥係統,完整的活性汙泥係統還包括實現回流、曝氣、汙泥處置功能所需的輔助設施。圖1是活性汙泥處理係統的基本流程,該流程也稱為傳統(普通)活性汙泥法流程。

由圖1可知,經過適當預處理的汙水與回流汙泥一起進入曝氣池形成混合液, 在曝氣池中,回流汙泥微生物、汙水中的有機物以及經曝氣設備注入曝氣池的氧氣三者充分混合、接觸,微生物以汙水中可生物降解的有機物進行新陳代謝,同時溶解氧被消耗,汙水的BOD5得以降低,隨後混合液流入二沉池進行固、液分離,流出二沉池的就是淨化水。二沉池底部經沉澱濃縮後的汙泥大部分再經回流汙泥係統回到曝氣池,其餘的則以剩餘汙泥的形式排出,進入另設的汙泥處理係統進一步處置,以消除二次汙染。

曝氣池作為生化反應器,通過回流活性汙泥及排出剩餘汙泥,保持著一定量的微生物,去接納允許進入反應器的有機汙染物量;二沉池作為活性汙泥法係統的一個重要組成部分,進行活性汙泥和水的分離, 通過回流方式與曝氣池緊密相連,提供曝氣池所需的活性汙泥微生物,形成一個有機整體共同運行。

活性汙泥淨化反應過程比較複雜,既有活性汙泥本身對有機汙染物的吸附、絮凝等物理、化學或物理化學過程,也有活性汙泥內微生物對有機汙染物的生物轉化、吸收等生物或生物化學過程,大致可以分為以下兩個階段。

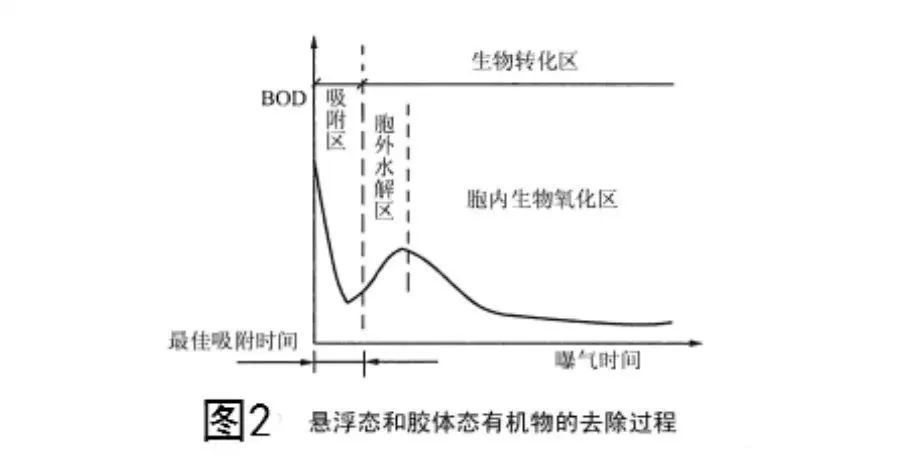

在汙水與活性汙泥接觸、混合後的較短時間(5~10 min)內,汙水中的有機汙染物,尤其是呈懸浮態和膠體態的有機物,表現出高的去除率,這種初期高速去除現象是物理吸附和生物吸附綜合作用的結果。在此過程中,混合液中有機底物迅速減少,BOD迅速降低,見圖2中吸附區曲線。這是由於活性汙泥的表麵積大,並且在表麵上富集著大量的微生物,外部覆蓋著多糖類的黏質層,當汙水中懸浮態、膠體態的有機底物與活性汙泥絮體接觸時,便被迅速凝聚和吸附去除。這種現象就是“ 初期吸附去除”作用。

初期吸附過程進行得很快,一般在30 min內便能完成,汙水BOD的吸附去除率可達70%,對於含懸浮態和膠體態有機物較多的汙水,BOD可下降80%~90%。初期吸附速度主要取決於微生物的活性和反應器內水力擴散程度與水力動力學規律,前者決定活性汙泥微生物的吸附、凝聚效能,後者則決定活性汙泥絮體與有機底物的接觸程度。活性汙泥微生物的高吸附活性取決於較大的比表麵積和適宜的微生物增殖期,一般而言,處於“饑餓”狀態的內源呼吸期微生物,其吸附活性最強。

被吸附在活性汙泥微生物細胞表麵的有機汙染物,在透膜酶的作用下,溶解態和小分子有機物直接透過細胞壁進入細胞體內,而膠體態和懸浮態的大分子有機物如澱粉、蛋白質等則先在細胞外酶一水解酶的作用 下,被水解為溶解態小分子後再進入細胞體內,此時水解產生的部分溶解性簡單有機物會擴散到混合液中,造成混合液BOD值升高,如圖2中胞外水解區曲線所示。

進入細胞體內的有機汙染物,在各種胞內酶(如脫氫酶、氧化酶等)的催化作用下,被氧化分解為中間產物,有些中間產物合成為新的細胞物質,另一些則氧化為穩定的無機產物,如CO2和H2O等,並釋放能量供合成細胞所需,這個過程即物質的氧化分解過程,也稱穩定過程。在此過程中,不穩定的高分子有機物質通過生化反應被轉化為簡單穩定的低分子無機物質,混合液BOD逐漸降低, 如圖2中胞內生物氧化區曲線所示。穩定過程所需時間取決於有機物的轉化程度,要比吸附過程長得多。

活性汙泥法已有近百年的曆史,其工藝經曆了不斷的改進、革新和繁衍,在傳統活性汙泥工藝的基礎上,出現了漸減曝氣、階段曝氣、吸附—再生、完全混合、延時曝氣、高負荷、純氧曝氣、深井曝氣、淺層曝氣、氧化溝、SBR、 AB等眾多的活性汙泥法工藝, 以及活性汙泥與生物膜相結合的多孔懸浮載體活性汙泥工藝、活性汙泥法與膜分離法相結合的膜生物反應器工藝等。下麵主要介紹傳統推流、完全混合、吸附—再生、氧化溝、SBR、AB、多孔懸浮載體活性汙泥工藝和膜生物反應器工藝等幾種活性汙泥法工藝。

傳統活性汙泥法又稱為普通活性汙泥法,是活性汙泥法最早的運行方式,曝氣池呈長方廊道形,一般用3~5個廊道,在池底均勻鋪設空氣擴散器,其工藝流程如圖1所示,汙水和回流汙泥在曝氣池首端進入,在池內呈推流形式流動至池的尾端,在此過程中,汙水中的有機物被活性汙泥微生物吸附,並在曝氣過程中被逐步轉化,從而得以降解。

傳統活性汙泥法具有淨化效率高(BOD5去除率可達90%以上)、出水水質好、汙泥沉降性好、不易發生汙泥膨脹等優點,但存在以下缺點:

(1)曝氣池首端有機負荷高,為了避免池首出現因缺氧造成的厭氧狀態,進水BOD負荷不宜過高,因此曝氣池容積大、占地多、基建費用高。

(2)抗衝擊負荷能力差,處理效果易受水質、水量變化的影響。

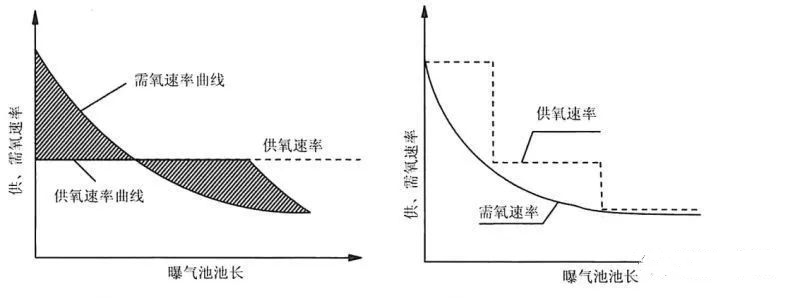

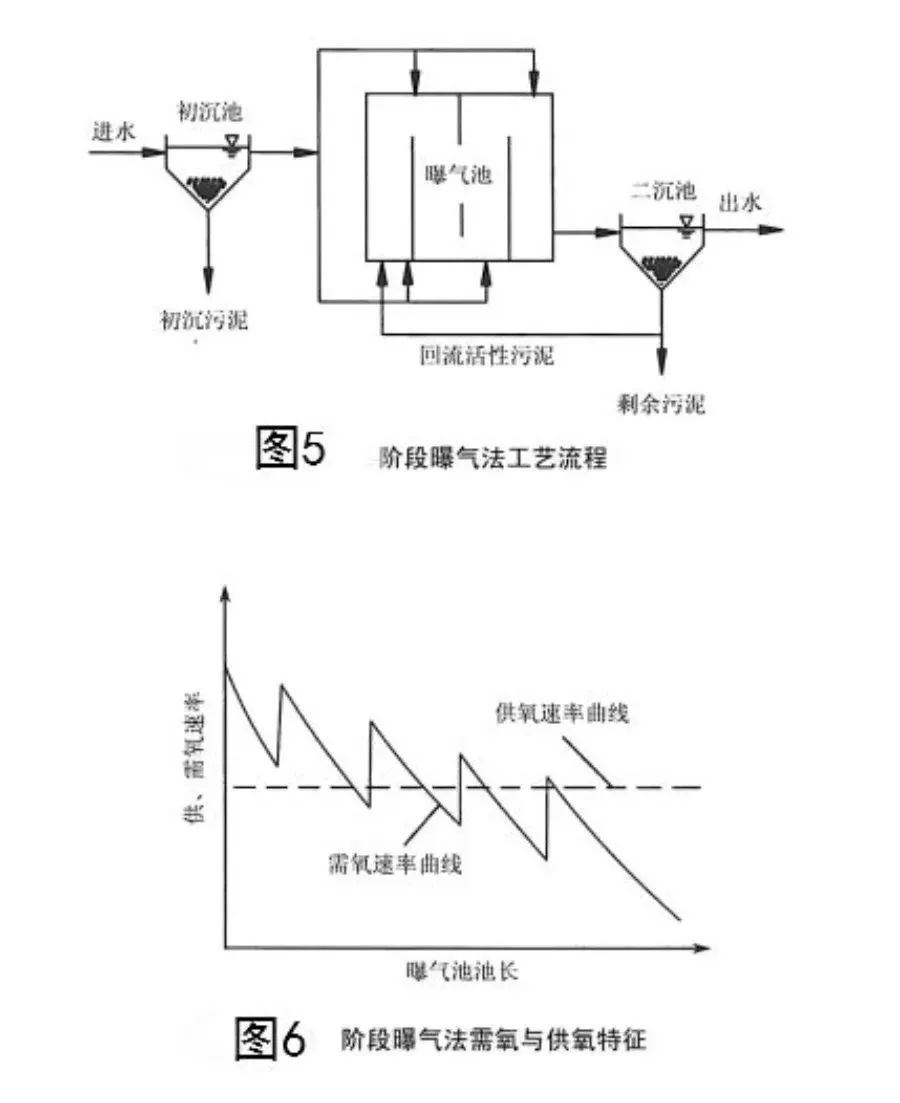

(3)供氧與需氧不平衡,此為傳統法的主要缺點。如圖3所示,曝氣池中需氧速率沿池長由大到小變化,而供氧速率不變,若按池尾需氧要求均勻曝氣,則會產生池首缺氧問題:若按池首需氧要求均勻曝氣,必然產生池後段供氣浪費問題。為了使供氧與需氧盡可能相匹配,可采取沿池長漸減曝氣和階段曝氣,由此產生了漸減曝氣活性汙泥法工藝和階段曝氣活性汙泥法工藝。漸減曝氣法通過改變傳統法曝氣池底擴散器的鋪設方式,使供氧速率如需氧速率一樣沿池長逐步遞減變化,如圖4 所示;階段曝氣法工藝流程如圖5所示,將傳統法的單點進水改為多點進水,而曝氣方式不變,使原來由曝氣池首端承擔的較高有機負荷沿池長均勻承擔,從而縮小了供氧速率與需氧速率的差距,如圖6所示。

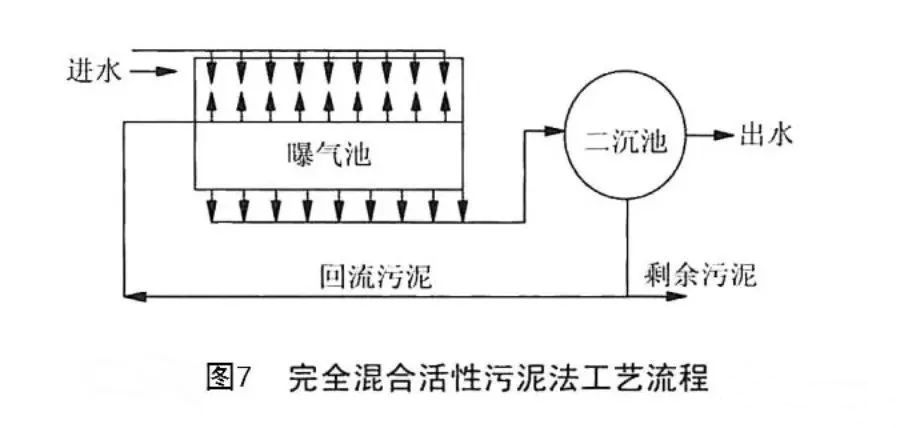

在階段曝氣法基礎上,進一步增加進水點數的同時增加回流汙泥的入流點數,即形成如圖7所示的完全混合活性汙泥法工藝,汙水與回流汙泥進入曝氣池即與池內混合液充分混合,傳統法曝氣池中混合液不均勻的狀況被改變,池內需氧均勻,因此,完全混合活性汙泥法動力消耗低、耐衝擊負荷能力強,但有機物降解動力低,因而出水水質一般低於傳統法,且活性汙泥易產生膨脹現象。

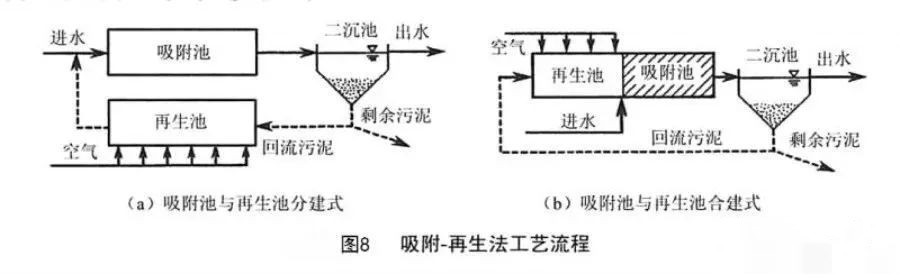

吸附—再生活性汙泥法又稱為接觸穩定法或生物吸附活性汙泥法,其主要特點是將活性汙泥對有機物降解的兩個過程——吸附與代謝穩定分別放在各自的反應器內進行,圖8為吸附-再生活性汙泥法的工藝流程,其中圖8 (a)為分建式, 即吸附池與再生池分開設置,圖8(b)為合建式,吸附池與再生池合建。汙水與經過再生的活性汙泥一起進入吸附池,約70%的BOD5可通過吸附作用得以去除,混合液從吸附池進入二沉池進行泥水分離,回流的活性汙泥先進入再生池再生,恢複活性後再回到吸附池進行下一輪吸附,剩餘汙泥則不經曝氣直接排出係統。

吸附-再生法主要利用活性汙泥的“初期吸附”作用去除有機物,懷